- 分類:專題報導

- 點擊數:3776

時間:2012年12月28日

地點:印度菩提迦耶正覺大塔

噶舉尼眾,將辦「辯經法會」

本屆祈願法會,有個對噶舉尼眾寺院的重大消息宣布:法王噶瑪巴諭示,2014年,女眾也要舉行辯經法會!

這項諭示,是法王噶瑪巴在「第30屆噶舉大祈願法會」圓滿日最後一座法的開示中,對上萬僧俗二眾所提出。法王對噶舉寺院、佛學院的僧伽教育,有明確的三點指示,除了佛學院結夏安居應依古制、延長為三個月;並就目前佛學院和寺院在「教」與「證」上各有偏重的現狀,提醒應該平衡發展;此外,最令人矚目的,就是法王宣示對尼眾教育的重視,甚至明確諭示2014年將舉辦尼眾「辯經法會」,主題是「攝類學」、「心類學」及「因類學」。

這對尼眾教育一向較少受到積極重視的藏傳佛教界,堪稱是一項具有震撼力的宣誓;但在女性意識及權益早就蓬勃發展的全球觀點來說,這無疑是個備受肯定的僧伽教育行動,也顯示年輕的噶瑪巴清新的願景,令人耳目一新。

以下是法王的開示:

• 佛學院結夏安居,統一為三個月:

今年祈願法會開始之前,我們舉辦了「噶舉辯經法會」,討論和辯論佛教的經典。當時有一段關於戒律方面的討論,其中討論佛陀的教法是否住世,取決於三個應該並行的基礎行持,有些寺院能夠依循佛經、律典記載這樣做,有些並沒有。那段討論非常好,但如果不去實踐,就白說了,非常可惜。只要符合律典的就該去做,如果知道卻不去做,佛陀教法只會毀壞。

三種僧團必須行持的傳統中,就「結夏安居」而言,目前有些寺院時間不同,應該統一時間,至少佛學院應該統一。現在各寺院結夏安居通常是一個半月,雖然號稱有兩三個月,但真正才只有一個半月,有的說是因為特殊狀況才改為一個半月,但這樣說太牽強。現在我們統一做法,佛學院統一就是三個月,這樣對佛學院上課也沒有影響。

三個月夏安居當中,也可以趁機好好訓練「祈願法會」要求的僧伽威儀與規矩,這也是佛陀制定的僧眾規矩,本來就應該學習的,這對以後這些佛學院僧眾回到各寺院,也是有幫助的。三個傳統中還有布薩等等,也要實行。

• 加強女眾教育,舉行尼眾辯經:

第二點,和女眾的學習有關。佛陀有「四眾」弟子,就是比丘、比丘尼、優婆塞(男居士)、優婆夷(女居士),如房子的四柱,要建立佛教這棟房子,一定要有這四根柱子。以現今的狀況觀察,女眾的聞思修,要更加注重。以往由於傳統文化使然,對女眾的教育比較輕忽。但要知道釋迦牟尼佛也教導了女眾行者所有的修持法門;所以現在寺院的主持者,也應該給女眾這樣的學習機會。但傳統尼眾寺院會給「五堂功課」,如法器吹奏等,經論學習的機會卻不如男眾。

時至今日,全世界都注重女眾的教育,達賴喇嘛尊者曾特別提醒這一點,各教派大師也都朝這個方向努力,因此這也是我們一定要做的目標。

所以2014年,我們除了依傳統舉辦男眾參加的「噶舉辯經法會」,也要舉行女眾的辯經法會,主題是攝類學、因類學和心類學,希望藉由辯經法會的舉行,鼓勵尼眾多精進經論的學習。這件事是一定要做的,回去各尼眾寺院先討論一下,我會盡量提供幫助。

• 學習和實修應並進,寺院僧眾應學「內明」:

第三點也和教育有關。在印度那瀾陀佛學院時代,並沒有分佛學院和閉關中心,但當佛教漸漸衰敗時,就無法學修並進,實修和學習就分開了,佛學院和寺院也就分開各自發展。教證二法,都是佛陀的教法,學習和實修本來就該同時並進:佛學院學生也要重視實修,但他們通常不太喜歡共修;而寺院通常不太注重經論教育,如道次第、佛子行等的學習等等──這種現象應該加以調整、改變。

去年在隆德寺曾討論,應給各寺院「內明」(五明之一)、也就是佛學教育的機會,不能讓寺院僧眾只會吹奏法器,要讓他們了解,即使是吹奏法器,也是密續,也要結合生起次第和圓滿次第來觀修。但如何推行,還要討論細節,我自己會密切注意這件事,也希望各寺院住持能多費心。

- 分類:專題報導

- 點擊數:5303

時間:2012年12月30日

地點:大祈願舞台

2013年,對噶舉傳承來說,是值得紀念的一年,因為這一年是著名的《五寶藏》作者、偉大的學者、影響深遠的無分別教派大師──第一世蔣貢康楚仁波切羅卓泰耶的兩百周年誕辰紀念。而今年2012年,則是第三世蔣貢康楚仁波切圓寂20周年紀念。這位與第十六世法王情同父子、對隆德寺恩德甚深、全球弘法聲譽遠播的重要上師,盛年圓寂,而今都20年了。

為此,法王噶瑪巴特別諭示噶舉大祈願法會組織,舉辦「歷代蔣貢康楚仁波切紀念活動」,以憶念歷代蔣貢康楚仁波切對佛法、對傳承、對眾生的偉大貢獻,提醒噶舉傳承弟子,乃至所有教派的佛弟子,憶持、感恩這位偉大上師的恩德。

依佛陀以降傳統,憶念偉大上師行誼

法務組的堪布嘎旺表示:本屆法會最後兩天會舉行紀念歷代蔣貢康楚仁波切的活動,有佛教傳統上的背景:佛教一直有憶念佛陀十二行誼的傳統,藉由憶念佛陀從降生到出家、證悟、轉法輪等行誼,來緬懷佛陀的恩德。一如這古老的傳統,對持有佛陀教法的偉大上師們,特別是他們的圓寂紀念日,弟子們也都會舉行特別的紀念法會,這在印度和西藏都是如此。這個從佛陀時代就有的傳統,已經有兩千六百年了。

因此兩年前,噶舉大祈願法會舉行了創古仁波切、天噶仁波切、竹清仁波切三位長老的長壽法會,去年舉行了司徒仁波切、嘉察仁波切的長壽法會。而今年,因為像蔣貢康楚仁波切這麼偉大的上師住世,他的教言還也流傳,是很難得珍貴的,因此成為今年的主題。

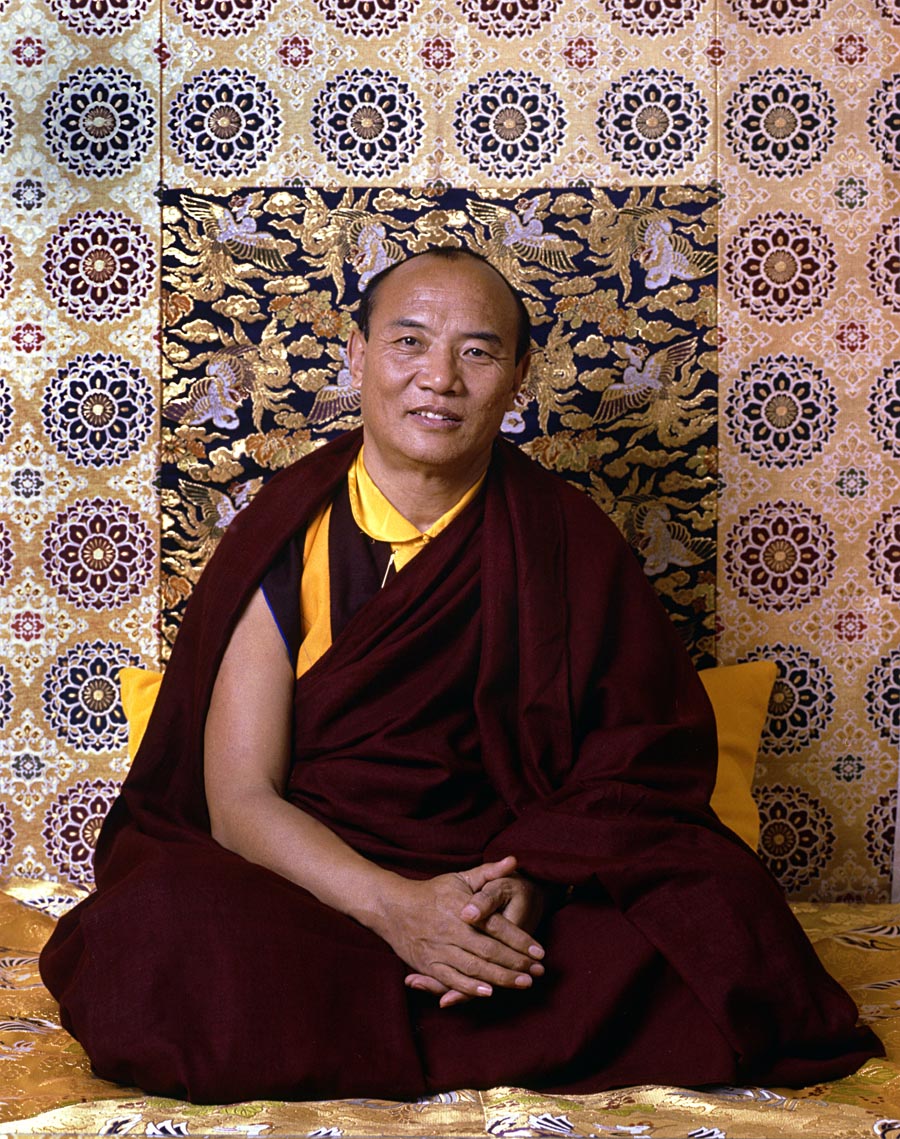

第一世蔣貢康楚仁波切羅卓泰耶是跨教派的偉大上師,不只對噶舉,對其他教派,乃至對苯教都很有恩德。第二世仁波切巴滇欽哲偉瑟是第十五世噶瑪巴卡洽多傑的兒子,這是做為人的家族關係;以法的傳承來說,他是很多法源偉大上師的上師,特別是他是第十六法王的根本上師。第三世仁波切羅卓確吉森給,是第十六世法王非常親近的弟子,對整個傳承的教法很有貢獻,特別是對隆德寺那瀾沱佛學院的建立和推展,具有很大恩德。第四世蔣貢仁波切羅卓確吉尼瑪,今年才17歲,雖然非常年輕,卻是噶舉很重要的上師,也是法王的重要心子。

在過去歷史中,過去三世仁波切都是對佛法有很大貢獻的上師;而這一世仁波切,不管學養和修持,都很具威望,成為當代的偉大上師,對噶瑪岡倉傳承發揮巨大貢獻也是指日可待。所以第29屆祈願法會圓滿時,法王就指示本屆第30屆法會要舉行蔣貢康楚仁波切的紀念活動。

壇城上,供奉三代仁波切手印暨法照

12月30日,在前一日煙供暨林卓舞蹈修持供養的前行之後,「歷代蔣貢康楚仁波切紀念活動」進入第二天的正行。

清晨漸漸亮起的天光,照耀著典禮舉行地大祈願舞台四周,7:30已經就座等候的大眾,可以看見壇城上歷代蔣貢康楚仁波切的代表物,莊嚴地安奉在壇城正中央成一列,令人憶念起這個偉大傳承。

在最上方、背襯以岡底斯山聖山彩繪的佛陀聖像前,供奉了歷代蔣貢康楚仁波切的手印暨法相,由上而下三層分別是:第一世仁波切手印照片,第二世仁波切黑白法照,第三世仁波切彩色法照,三幀法照四周皆以花卉莊嚴。壇城上臺階佈置千燈和供品,第三世蔣貢仁波切法照前也供奉了供養品。

舞台下部臺階,則安置與會傳承上師座墊,面對舞台的右排首位為第四世蔣貢康楚仁波切,左排第一位是法王,而後是嘉察仁波切。現場大眾也驚喜的發現,原未公布參加典禮的傳承長老尊貴的創古仁波切也蒞臨法會現場,法座安排在嘉察仁波切右側,參與典禮的進行,長老仁波切殷重關注傳承盛事,讓與會大眾更生孺慕之情。

迎請「內所依」蓮師聖像

7:30,活動正式展開。第一個儀式是「迎請蓮師聖像」。

這是迎請「內所依」的儀式,從德噶寺大門迎請蓮師聖像,迎請時,維那師帶領大眾唱頌〈蓮師七句祈請文〉。引香的是祈願法會的總糾察師、蔣貢康楚仁波切寺院總管喇嘛天津多傑、噶舉議員噶瑪卻佩、持香爐師等四位。

在來自台灣的音樂家吳宗憲悠揚的笛音伴奏下,全場僧眾莊嚴唱頌〈蓮師七句祈請文〉,聖像轎隊在香燈師前導下,由四位在家眾扛持,自德噶寺緩布前行,轉入大祈願舞台。

法王噶瑪巴手持哈達,靜靜佇立在壇城正中第三世仁波切法照前恭候,全體僧眾也戴上黃色僧帽隨侍靜立,法王隨即為聖像轎獻上哈達,並親自將聖像安奉上壇城。這尊聖像非常稀有難得,是第二世蔣貢康楚仁波切的聖物。

修持《上師供奉儀軌》,並供養「大恩」舞

維那師開始帶領現場大眾唱頌《上師供奉儀軌》的〈皈依〉到〈祈請文〉。法本以投影方式投映在會場各處布幕上,方便大眾唱頌。

這是第一世蔣貢康楚仁波切羅卓泰耶的著作,原著超過50頁,慢慢修可以修一整天,此處法王特別節選要點出來修持。

接下來是由蔣貢辦公室的代表所組成的獻曼達隊伍。隊伍前方,手捧象徵「意」供養舍利塔的,是第三世仁波切的親弟弟。

當《供奉上師儀軌》進行到〈禮讚上師〉的段落時,同時進行金剛舞「大恩」的修持。這是第六世法王時代的策旺上師所做,內容為蓮師生平事跡,這是伏藏法,「大恩」則是其中的一段。

修持這段「大恩舞」的金剛舞者有八位僧眾,四位來自隆德寺,四位來自嘉察仁波切的寺院巴千確林寺,服裝、法器等則來自嘉察仁波切的寺院。當儀軌修持到〈禮讚上師〉時,舞台第一階,穿戴「噶真間瑪」(意為「具恩者」)服飾的舞者出場開始修持。唱頌則由巴莫確林尼寺(智慧林的尼寺)的尼眾擔任。

接下來,還有第一世仁波切的道歌,以及五十偈祈願文,這是第一世仁波切受到印度「五十偈」形式影響而做的〈事奉上師五十頌〉。

休息半小時之後的第二座法,依藏地傳統,為現場大眾奉上酥油茶與佐拌葡萄與腰果的吉祥飯,還有各色水果,十分豐盛。

接著是唱頌由法王所著的〈歷代蔣貢康楚仁波切禮讚文〉,由蘇迦學校學生演唱,吳宗憲老師吹奏竹笛共同演出。

第一世蔣貢康楚仁波切略傳

接下來,由林谷祖古仁波切念誦仁波切本人所著作的〈第一世蔣貢康楚仁波切略傳〉:

第一世蔣貢康楚仁波切羅卓泰耶,是公認的偉大上師,1813年藏曆十月初十,誕生在西藏一個叫做龍佳的山谷,母親生他的時候並沒有受到太多痛苦。他三歲就剃度為僧,八歲就開始經論的學習,非常聰明、善說,很容易就學會各種科目,公認是各學科都很擅長,對甘珠兒等教法都非常精通。

後來在八蚌寺見到上師第九世大司徒仁波切貝瑪寧潔汪波,這時大司徒仁波切做了一個夢,預示這位弟子將廣大利益眾生,為他重新授戒,命名為阿旺雍登嘉措;後來在仁波切30歲時認證他為康楚祖古。後來也從蔣揚欽哲旺波等30位上師那兒學習。他並不看地位的高低,依從各式各樣的大師學習。

1842年,他在占札仁千札進入三年閉關,學習各種不同教法,各種生圓口訣的教導都很嫻熟,因此著作了各種密咒和大乘的教法,被認為是噶舉密續的大師,也給了多次續典的口傳和教導,後來也完成了《噶舉密咒藏》的彙編。他在占札千仁札,也編著了《五寶藏》之一的《大寶伏藏》,因為他的上師告訴他這些伏藏將散失,所以特別費心收集,前後經過12年,終於彙編完成。

接下來,仁波切進行著名的《知識寶藏》彙編。一開始收集律典,並為它們著作釋論,進行得非常順利,1862-1864年就完成。

接下來進行《口訣藏》的收集暨彙編。仁波切擔心不同大師的口訣將失傳,因此從不同傳承大師處領受口訣,當仁波切到拉薩,開始拜訪各大師,並收集他們從不同傳承領受的教法。仁波切從八大實修傳承都領受了教法,所以對各傳承教法都非常精通,也完成了《口訣藏》的彙編,八大傳承教法能彙整起來是非常不可思議的。很多大師只知道自己傳承的教法,很少人能了解別教派的教法,因此仁波切是非常難得的。

再下來是《廣大教誡藏》,包括醫藥、新曆等都在內,而命名為《廣大教誡藏》。

仁波切不只保存了噶舉的教法,也保存了薩迦、寧瑪等教派的教法。他不僅著作,還親自教導,每一部都教導一次以上,向他求法的學生,來自各教法。他不只著作一百函以上著作,還印刷出來,這些法寶不會散失,而被保留下來,當有機會教導時,這些法就會繼續弘揚。因此蔣貢仁波切的淨觀,是被各大教派大師所傳揚的。他認為所有上師都是平等的,無分別的到各教派寺院去學習。

1899年,仁波切87歲,11月時,仁波切有一天身體坐直進入禪定,然後融入圓滿的法界。當時出現很多吉祥的徵兆。這是仁波切以那一世身體所進行的最後一次行持。他曾化現許多偉大的化身,但最主要是化身為第五世噶瑪巴卡洽多傑的兒子,因此他的教法能被傳揚下來。仁波切對噶舉、寧瑪、薩迦、格魯、覺囊派教法都很嫻熟,這些傳承中很多上師都持有蔣貢仁波切的傳承,他讓很多不同傳承的教法都被流傳下來。

在「噶瑪巴千諾」聲中圓滿

接下來,維那師帶領大眾唱頌第二世蔣貢康楚仁波切道歌。

接著是由西藏流亡學校蘇迦學校學生恭誦〈第三世蔣貢康楚仁波切禮讚文〉。

最後由維那師帶領,繼續修持《上師供奉儀軌》至〈吉祥文〉圓滿。之後唱頌《上師五十頌》暨〈吉祥靈燃〉。11:45,在〈吉祥靈燃〉由低沈雄渾轉為髙昂的歌聲中,聖像轎抬起準備,在香燈、嗩吶前導下,法王恭敬迎請蓮師聖像下壇城。

此時,全場大眾在維那師帶領下,高聲唱頌「噶瑪巴千諾」,法王則佇立原地目送聖像漸漸遠去,良久良久。11:50,法會圓滿結束。

- 分類:專題報導

- 點擊數:5725

時間:2013年11月18日至2014年1月14日

地點:印度菩提迦耶德噶寺頂樓

不動佛閉關,淨化殺業調伏嗔心

■規模及天數都創歷史紀錄

法王噶瑪巴大力提倡淨治21世紀惡業的不動佛閉關,今年無論是在參加的實修者人數及閉關天數上,都是歷來最高,來自噶舉傳承各寺院及各國佛學中心的僧俗二眾行者共33位,在2013年11月18日入關後,將持續修持至2014年1月14日火供,圓滿歷時54天的不動佛修持。

這項為期40天的前行閉關、5天火供及8天正行閉關,是為了年度噶舉祈願法會內(1月14日)的不動佛超薦與火供所做的準備。閉關地點設在德噶寺頂樓,今年人數較多,因此在偏殿另搭以白布帳棚。

■法王親自以藏、中、英三語授課

33位不動佛閉關行者在11月18日入關後,先接受由法王給予的灌頂,並於19日清晨起,正式展開為期40天的前行閉關,閉關行者從每天清晨6點至晚間8點半,需共修持六座法,每座各1.5小時,法王並在每天第五座或第六座法時,親自以藏文、英文和中文,為來自各國的實修行者上課。

法王的授課重心圍繞在不動佛本尊「調伏嗔心」及「淨化重大惡業」兩主題上,間歇也會教授空性等學理;行者則在上座後,盡力累積著不動佛長軌心咒的唸誦,並每天最後一座法時,修持薈供並供養食子。

■以不動佛咒清淨重大殺業並調伏嗔心

法王強調不動佛法門的時代因素,主要在於現今科技快速進步,在機器設備和武器等研發上日新月異,而使包括畜牧屠宰業及戰爭等「殺生」行為,變得極為快速且大量,因此殺業累積非常驚人,在此五濁惡世,唯有以不動佛無比威猛的淨業之力,才能對治這等殺生共業。

而另一重點則在於對治嗔心,不動佛(或阿閦佛)是五方佛之一,在西藏被稱為「米閦巴」(Mitrugpa),意指「不動」、不起瞋恚心者。不動佛在因地時的名號是不動比丘,是一位虔敬實修的出家眾,他立誓:「從今而後,直至菩提,誓不對眾生起瞋心」,並經過精進地修持後,證悟而成為「不動佛」。

據佛經所言,不動佛法門的淨障力極其威猛,不動佛亦發下誓願,圓滿10萬次不動佛長咒以及造不動佛像的功德,將可迴向給冥陽眾生,令其從下三道中解脫而投生至善趣。

■累積10萬遍長咒,以具力迴向眾生

因此,此次閉關條件嚴格,除了八關齋戒外,參加者需累積滿10萬遍長咒之持誦,且計數時,必須正式上座後才能開始累積,甚若閉關者任意更換座位,都需從零開始、重新計算。但即使條件嚴格,參加者多半都已在前40天的前行內,累計完10萬遍不動佛長軌心咒,有些行者甚至持誦超過20萬遍。

12月29日起,連續舉行了5天的超薦火供,而在1月3日起的˙《了義炬》課程及祈願法會期間,不動佛閉關行者除了共同參加大會課程之外,在上課之前,還要在清晨6:00至 7:00間,再共修一座法。

1月8日起,不動佛的閉關正行正式展開,為期5天的閉關中,行者必須每天修持6座法,法王也會在蓮師初十法會的空檔,趕到閉關帳棚中,殷殷叮囑行者在行使超渡儀式時的注意事項,例如1月8日清晨才剛6:00,法王便已等在閉關帳棚內,準備給予閉關者一些儀式上的提醒。

- 分類:專題報導

- 點擊數:4394

時間:2010年1月1日

地點:印度菩提迦耶大祈願舞台

油菜花田中的奇蹟

殺了35個人,犯了滔天大罪,生命還有機會嗎?有,密勒日巴坐到我們之間,

用他的一生,在我們心中,點了一盞燈。所以,這不只是一場好戲…

「我只是一個薄地凡夫,以誓死苦修,而一生成就。」~密勒日巴

這是一個大罪人的懺悔。他殺了35人,因為敬畏因果,而深深厭離輪迴,以不可思議的大苦行,在山洞裡修到衣食皆盡,終於即身成就,成為無數後世修行人,在生命的艱困時刻,從心底亮起的一道光。

他,是密勒日巴,一個曾經犯錯、但勇於改過的「人」。

他,是藏傳佛法最偉大的成就者,噶舉傳承最感人的祖師。

他,也是今晚(1月1日)晚上6:30,在佛陀證悟的聖地菩提迦耶,德噶寺旁,油菜花田中,上演的一齣戲。

●噶瑪巴獻聲+TIPA演技=密勒日巴活了!

這齣大型露天舞台劇,由法王噶瑪巴編劇、監製、舞台設計,台灣導演柯一正DVD攝製執導、李明澤現場執導,達蘭沙拉的「西藏演藝學院」(TIPA)主演,加上來自德里和台灣的專業音響、燈光、導播、舞台工程人員配合下,今晚在鄉下的油菜花田中,在氣溫近乎零度的露天寒風中,在各種「不可能」中,卻以國際水準,得到空前的成功。

各幕戲中,除了演員語言和肢體的精彩演出,還搭配道歌唱頌,以契合尊者教法的道歌傳統。其中,馬爾巴大師送別密勒日巴時所唱的「心要語」,竟然出現了熟悉的聲音,原來此刻的幕後主唱,竟是法王噶瑪巴──

敬禮傳承諸上師,祈禱加持我弟子!

具足因緣法器身,願彼成就法身佛;

金剛句語如甘露,願成緣起報身佛;

菩提樹幹為心根,願千葉化身無盡。

上師教敕金剛句,願勿遺忘常在心;

本尊空行加持力,願終汝身常伴隨;

空行護法諸依怙,願恆不離常守護。

甚深緣起此大願,願速應現得成就,

一切法行慈悲力,願於三時恆攝受。

汝至藏薩兒馬時,十二明妃來相迎;

明朝漫長旅途中,勇父空行為相送。

於汝家鄉故園裡,當見無常幻化師;

姑母愛妹親眷處,當見幻化無實師。

無人山居崖洞中,會有輪涅雙忘時;

具有毅力身廟中,當有如來薈供處;

無瑕薈供食輪中,當有空行妙甘露;

拳法精要轉換處,當生妙果之稼禾;

莫戀鄉園故舊處,當求出離增上緣。

人聲犬吠渺寂處,靜居必得智慧見;

非物自身三昧食,定樂必能除饑渴。

無垢本尊越量宮,當見自利之遊戲;

無覆無藏勝妙法,當有淨戒大事業。

如法修持稼田處,當有種種成就藏;

空行心命妙法處,當越輪涅二邊際。

瑪爾巴口授傳承派,當得廣大之美名;

密勒日巴堅毅力,佛法命根住持處。

荷擔如來家業士,傳承綿延願吉祥!

本尊加持願吉祥,喜、樂、集、密賜吉祥!

正法宏揚大吉祥,空行心命賜吉祥!

空行加持大吉祥,三處空行賜吉祥!

護法加持大吉祥,護法天母賜吉祥!

勿忘此義精進修,徒兒密勒大吉祥!

如法修持願吉祥,傳承延續大吉祥!

吉祥不變常堅固,勿忘此義精進修,

噶舉傳承願吉祥!

六個小時後,凌晨12:30,許多觀眾擦乾眼淚,簇擁著走出布幔圍成的場地,一時之間,近兩萬個微笑的人走在德噶寺旁只有月光的小路上,工作人員放下心裡的大石頭,抬頭一看,菩提迦耶藏曆(和農曆相近)十六日看起來更圓的滿月,正掛在天心,這一切,像個奇蹟。

●蓮花舞台+千手千眼=觀音菩薩壇城

這次的舞台,也是一次無中生有的小奇蹟,誰都沒想到,在鄉下田裡,還能生出一個專業大舞台,容納數百人同時上台。這個法王噶瑪巴所設計的舞台,2009年才出現在德噶寺旁,祈願法會辦公室預定地的油菜花田裡。

舞台設計以蓮花為主要造型,中間有一棵菩提樹,左右翼各坐了250位比丘、比丘尼,共五百人,這五百位身穿三法衣的僧眾,象徵「觀世音菩薩的千手千眼」。法王說:「整個舞台,就是觀音菩薩的清淨壇城」,整齣戲,就在觀音菩薩的壇城中上演,由經典記載是觀世音菩薩化身的噶瑪巴設計,更具深意。

●噶舉首席維那+六十僧眾唱頌=莊嚴換幕式

戲上場前,先由僧眾唱頌揭開序幕,此後並在各幕之間,以唱頌作換幕過場。由祈願法會常任領唱維那師白戛瑪(他優秀到連噶瑪巴都開玩笑說:「上帝只派你一個人來當維那嗎?讓我想換也沒得換」)領導的六十位男女出家眾,莊嚴地唱出下列祈請文:

第一段梵唱:〈蓮師七句祈請文〉、〈佛行十二誼讚〉

第二段梵唱:〈三祖師祈請文〉

第三段梵唱:〈供雲真言〉、〈五供養文〉

第四段梵唱:〈釋迦牟尼佛讚〉、〈遙呼上師祈請文〉

第五段梵唱:〈吉祥靈燃〉

●5幕戲+1個心靈奇蹟=法王以戲說法

法王噶瑪巴寫的劇本,分為五幕:

第一幕:出生。游牧帳篷中的父親,收到妻子的來信,說孩子誕生,做父親的大喜過望,因為一聽就歡喜,就給孩子取了一個名字,叫「聞喜」。這就是密勒日巴的出生。生在「四柱八樑」的藏式豪宅中,密勒日巴這個「含金湯匙出生的小孩」,因為父親早逝,家產被姑母、伯父侵占,有著受虐的童年,長大後要求歸還家產不成,在母親含恨要求下,離家學咒術,種下大錯之因。

第二幕:復仇。學成咒術的密勒日巴,回鄉以黑法下冰雹,結果發現自己竟殺了35個鄉人。無限痛悔的密勒日巴,對輪迴生起極深的厭離,決心放下今生一切,追尋解脫法,依止大譯師瑪爾巴修行。

第三幕:大苦行。大譯師瑪爾巴是偉大的證悟上師,觀察師徒相遇時種種緣起徵兆,深知密勒日巴是個殊勝法器,但為了淨除他鑄下的殺業,命他獨力造九層高塔,給予種種苦行考驗。

第四幕:住山苦修。密勒日巴經過閉關後,奉師命返鄉七日,之後終身住山修行,修到衣食皆盡,以蕁麻為食,身成綠色,但終得即身成就,能飛行變化,調服人與非人各類弟子,在山中以大手印教法,樹立實修大法幢。

第五幕:涅槃。嫉妒的操普博士,唆使情婦下毒,尊者因當年苦行未竟,餘罪未淨,且觀察緣起,了知有緣之眾已度、「時節因緣已到」,就喝下毒奶酪,為弟子上最後一堂課:以圓寂,示現大無常。但在尊者智慧甘露下,成熟者已眾,由岡波巴大師接續法脈,在大師「岡波巴四法:願心向法、願法循道、願道淨惑、願惑證智」教言聲中,第一世噶瑪巴杜松虔巴在座下聞法,噶舉傳承就此弘傳。

第六幕:岡波巴開示「岡波巴四法」,並帶大家禪修,以及傳統的表演。

●狀況太多+時間太趕=不可能的任務!

這齣戲,集合了許多「不可能」。

一個工作團隊,像個小聯合國,排練時光是現場宣布指令,就需要藏、英、中、印四種語言;而且更嚴重的是,狀況太多,時間太緊縮。

英雄來自四面八方,這兩百名演、唱、技術相關人員,演出前十天左右,才陸續從台灣、加爾各答等各地趕到,但要在十天之內整合完畢,在六千名觀眾面前演出四個半小時。來自台灣的導演李明澤,在超級Team leader邵琪和副導施心慧協助下,開始這項「不可能的任務」,大伙兒到演出前,看起來已經很久沒睡了。

專業的李導,和臨時奉命組合的工作團隊,像玩超級大拼圖般,把天南地北各種專業整合在一起,像個八國聯軍統帥,要讓語言不太通的夥伴,各自在對的時間、做對的事,別亂放炮、別擦槍走火;還要把今生所修持到的「無常觀」統統拿出來用,應付一下就跳掉的發電機、一下就故障的燈光、音響,還有空曠田園太大的風聲,和莫名其妙的乾季大雨(30日彩排那晚,就下了一場奇怪的大雨,露天大舞台,處處變成小水坑)。

●三寶加持+清淨發心=善願圓滿!

很奇妙的,就像法王 噶瑪巴所說:「應該是三寶加持,供養功德主發心清淨吧,這一切,看起來很圓滿」,幾乎所有小環結都到位了,當大型舞台燈射向菩提迦耶的夜空,大型演唱會的立體音響裡說著藏語,但大家卻都懂了戲裡的故事和教導,沈浸在密勒日巴的一生愛恨與出離……當我們笑了或哭了,這時,尊者正在我們之間坐著,在我們心裡點亮了一盞小小的燈火,讓我們相信了:「如果一個罪人都能解脫,我也能夠!」

戲散場,法王「以戲說法」的用心,你感受到了嗎?打開心,就會收到尊者的加持;分享這份加持,就是利他。就像法王說的,很多人現在還不能完全感受到這齣戲的影響力,但就像投石入湖,它會一圈圈擴大、擴大…

〈得獎的是…〉

密勒日巴舞台劇 「金蕁麻獎」頒獎

「密勒日巴」這一場大戲,有很多個「最」,這些「最」,有些讓人哭,有些讓人笑,有些讓人不知如何是好:

1.史上最ㄍ一ㄥ獎:整場戲,全體觀眾非常整齊的擔心著同一個人:密勒日巴!

因為他至少有五分之三場戲,至少三小時,只斜披著一條白布,赤裸著大半身體,在越來越低、低到快零度的氣溫中,大家光看都覺得冷,覺得他除非修「拙火」,要不然得感冒的機率,應該是百分之兩百吧。但他顯得很穩定,現場收音的口白,聽不出抖音,最後涅槃戲,頭上還(看起來「很整人」,但是「密勒日巴大師傳」裡的真實情節,尊者早年以此修定)放了一盞點燃的油燈,一晃,油燈應該會當場灑他滿頭滿臉,但他一動不動直到燈光暗下。這種功夫,連法王看了都說,「他真的很穩定,只要堅持,就做得到吧!」

2.最佳催淚獎:公認最催淚的是「媽媽」白莊嚴母,前半場「哭點」多數在她身上,有些老阿尼,從她送兒子去學咒術、準備殺人,就跟她一起哭得肝腸寸斷;到她變成一具骷髏倒在地上,放眼現場,更是「哭點」低的全都哭了。

3.最像「聖者」獎:很抱歉,不是主角密勒日巴,是他師父瑪爾巴!此次演出瑪爾巴大師的演員,扮相莊嚴,演技深沈自然,把大譯師「威猛中的慈悲」詮釋得入木三分,讓人看了嚇一跳,覺得好像「瑪爾巴大師」從唐卡上走下來了!

4.最蠢壞人獎:害死尊者的操普情婦!人家哄她要給一塊玉,一貪心,就去毒尊者;失風落跑,人家再哄她「妳去毒死尊者,我就和妳結婚」,真的又去,真是蠢到氣死人。這是尊者傳記裡的情節,一個貪圖珠寶、貪戀愛情的笨女人,二次端去毒奶酪,終於結束了尊者傳奇的一生。劇情如此,演員也笨得活靈活現,所以榮獲「最蠢壞人獎」

5.最常上台獎:你一定以為是密勒日巴?不是!是道具組的一群黑衣人,只要燈光一暗,他們就飛快衝上台,搬桌、搬椅、搬假山,再飛快衝下台,就這樣整晚殺進殺出,但始終面目模糊,因為沒有燈光,誰也看不清楚他們是誰。對這樣一群人,連非常理性的祈願法會副執行長靳蓉,都忍不住說:「我禮讚那些,在這個舞台上,但沒有燈光的人!」

6.最佳意外獎+最佳插花獎:如果不該留在台上的人,竟然留在台上,還留了整幕戲,你覺得如何?這種尷尬的意外,這次舞台劇就發生了!只是「肇事者」機伶,除了靳蓉的相機「蒐證」到,現場誰也沒發覺。原來,滿場飛的「忍者」道具組,還是有「突槌」的時候,有一次跑最後的一位被前面卡住,燈光已經亮起來,他只好當場蹲下,縮成一團躲在假山背後,一動不動躲了整幕戲,下了台面色發青,原來是擔心被現場攝影拍到,毀了完美的戲。雖是意外,但敬業精神感人,而且應變得宜,榮獲「最佳意外獎」加「最佳插花獎」雙料獎項。

- 分類:專題報導

- 點擊數:4831

時間:2011年7月29日

地點:美國紐約市杭特學院

法王噶瑪巴二度訪美的最後一場演講是在紐約市的杭特學院 (Hunter Collge)舉行。由於這是法王此次美國弘法之行的最後一場公開演講,入場 券在販售首日即刻受到搶購,一票難求。演講當天不少人提早兩個小時抵達會場,希望能夠排到一個好位子;也有一些買不到票的法友,仍然抱著一線希望前來,期待著能在最後一分鐘獲得入場的機會。

七點鐘不到,杭特學院的上下二層樓約可容納七百個座位的演講大廳,已是座無虛席,熱切地等著透過網絡直播聞法的觀眾更是高達二千五百人。明就仁波切的兄長措尼仁波切、竹奔仁波切、 竹慶本樂仁波切、財旺仁波切、噶瑪三乘法輪寺的總管天津.穹尼、大寶法王行宮駐錫喇嘛次成喇嘛、美國著名被喻為施身法祖師瑪吉拉尊之化現的素淳.艾莉昂(Tsultrim Allione)、以及各大佛學中心的負責人皆是座上賓,人人都想把握住這個最後聽聞法王開示的機會。

演講在七點半過後開始。講台的背景是一幅兩層樓高的釋迦牟尼佛跏趺而坐的巨大畫像,左右兩邊各放了一個大型的盆栽。舞台的正中央擺著一張造型典雅的白色沙發,前面是一張長方形的木質矮桌。法王安適地盤坐在沙發上。英文翻譯泰勒.杜爾(Tyler Dewar)的座位設在法王所坐沙發左前方的藍色的禪修墊上。現場觀眾全神貫注地聆聽法王的演說,不時地因法王的獨特的機智與符合現實的幽默而發出歡悅的笑聲。

以下是法王演講的內容:

啊!明日我將再度回到印度,因此今晚是我在紐約市的最後一夜,我非常高興能在這裡看見各位。這次活動所發的通告是如此地晚,所做的廣告是如此地少,看見你們這麼多的人聚集在這裡,感覺是真是美好。

歡迎大家,我要向大家說聲:「札西德列(吉祥如意)。」(眾人鼓掌)

此行是我第二次訪問美國。在第一次拜訪這個國家時,我非常興奮,以至於我希望能夠儘快地再度回來,結果我卻等了三年才盼到來訪的第二次機會,誰知道我第三次來訪的機會又會是什麼時候呢!縱然什麼也說不準,但是我覺得我第三次出國訪問的地方,仍將會是美國。(觀眾熱烈鼓掌)

在我首次與此次的訪問中,受到美國政府與人們的熱誠歡迎,感覺像是處於一群老朋友當中一樣,洋溢著溫馨與友愛的感受;對於能有這樣的緣份,我內心非常感激。

在這兩次的訪問當中,我遇到許多與上一世的大寶法王——第十六世大寶法王有著深刻因緣的朋友,內心感覺就像是故友重逢;因此,第十六世法王所建立起的關係與第十七世所建立起的關係,它們之間遂有了一種延續。對我來說,這個經驗讓我的內心生起了一種真正的信心,讓我認識到,愛與友誼的強大力量,可以由一生延續到下一生。透過愛和友誼而與他人所建立起的關係,不僅只持續到此生,還能延續到來生,甚至在來生更歷久彌堅。這是在與各位相處時,所帶給我的信心。

只要虛空日月在,願吾同樣駐世間

傳統佛法中,在提到對眾生的大悲心之修持時,經常用到如日、月、星辰、天空、大地等象徵,來比喻我們對眾生的一顆充滿了愛與慈悲的心,以及永駐世間不棄眾生的誓言。我們誓願只要虛空繼續存在,只要天空依然有日月,願我們也同樣駐留在世間上,帶著慈悲喜捨的心來幫助眾生。願我們與眾生的這個緣份繼續存在。

就個人的經驗來說,我常自忖月亮是愛的守護者;月亮代表著愛所具有的持久特質,以及那份人與人之間慈悲喜捨的緣份。因此,即使我們的身體無法相聚在一起,但在抬頭看到天空中的月亮時,無論我們是否共處一地,無論我們多久沒有見面,透過月亮的這個媒介,我們還是能夠感覺到他人對自己的愛,以及彼此之間的愛。

這些都是我們在做慈悲喜捨的修持時所發的祈願。我覺得,如果我們能夠帶著一個完全清淨的動機來發願,我們的祈願就不再是一種符號性的象徵,而是能真正地獲得實現。

當我受邀給予今晚的演講時,我告訴主辦者題目隨便他們選,心想他們應該會給我一個簡單的題目,讓我輕鬆過關;但是,他們竟然選擇了一個非常困難的題目:「悲心與心的真正本質」!我現在真應該找到這個主辦者,然後擺一副臭臉給他們看。但無論如何,我會盡我所能地為各位講述任何來到我心中關於這個主題的內容。

空性,是任何事情都有機會發生的可能性

從小,我就總是對於美國人對生命的態度有著某種的讚歎。一直以來,我視美國為與世界上其他國家不同的一個非常特殊的地方,這裡的人對自己的未來可以有非常多的選擇,並且對於個人自身與未來想要做的任何事情,幾乎都可以得到允許,能真正地選擇個人的未來。

美國人在選擇個人的未來上,有著極大的自我決定的能力、識別力與智力。我認為這與佛法空性與緣起的義理真的很相應。佛法中空性的見地,並非是指什麼都沒有的一種狀態,而是指任何事情都有機會發生的可能性。基本上,它是一種機會,是屬於現實的一部分;它是在基本上存在的一個空間、一個間隙,在其中任何事情都可能發生。這即是佛法中空性與緣起其背後之基本教義。緣起的法教存在於所有佛教大乘與小乘的傳統當中。.

感激眾生的恩德,關心眾生的福祉

我們都不能獨立於他人而生存。對於我們會發生什麼事,我們都無法有完全的自主能力,因為每一件事情都與其他每一件事情有所關連。因此,所有我們生命中的事物,都是依靠著 其他事物、與其他事物互有關連。不論我們所想的是自身的快樂也好、痛苦也好,想著要更出名、更自由、更能主宰自己的生命也好,這一切的一切都與 其他事物有關。

由於萬法互依,因而在生活中與其他事物建立關係時的每一個階段,我們都有一個與萬法結下善緣的機會。因此,我們應該努力地去建立起能增長善業的正面與和諧的關係。

由於我們自身與一切眾生間有著互依的關係,所以在與他人相處時,培養一顆慈愛的心是特別地重要。我們與他人之間的關係,有善緣,也有惡緣。若是我們只關注於他人對我們的傷害的話,對我們實在是沒有太大的利益。相反地,若是我們關注的是與他人之間的正面關係時,它會增長我們內心中的感激與慈悲心,這樣才能夠真正地為我們帶來利益。因此,非常重要的是,從正面的角度來看待我們與他人互依的關係,感激眾生對我們的恩德,並且關心眾生的福祉。

帶著慈愛的動機,有意識地讓我們的回應趨於正向

我們可以透過夫妻、或者是伴侶的相處,來看到人與人之間互依的關係是如何地運作。譬如說,伴侶當中有一個人的脾氣不好,他經常會生氣,會將憤怒發泄到另一半的身上。而這個另一半可能也會變得對伴侶的憤怒感到生氣,就這樣兩個人便開始對對方產生憤怒的回應,就這樣一來一往,彼此變得愈來愈憤怒,最後鬧的醜陋不堪。

這個時候,我們應該試著改變、轉化我們的回應,帶著慈愛的動機,有意識地讓我們的回應趨於正向。要做到這一點,我們可以換個角度這麼想:對我們發怒的伴侶其實是受到他自己煩惱的左右,而沒有完全自我控制的能力。他處於某種情境當中,而迫使他以這種情緒化的方式來回應我們;這裡的背後其實都有許多的原因。這是我們可以謹記在心的要點,它可以幫助我們做出跟往常不一樣的回應。

好比是,若有人拿一個棍子來打我們的頭,我們並不會對棍子生氣,而是對拿著棍子的人生氣。同樣地,若是我們的伴侶對我們生氣,我們也不應該對他生氣,因為他是受到煩惱與不識自心本質之無明的擺佈,這些才是他憤怒的根源。

當這樣地去思維時,我們便能夠以一種更為正面的嶄新方式來做回應,並且將這些憤怒的時刻視為是教導另一半新知識的好機會,利用它們來將彼此的關係導往更正面的方向。如果能做到這一點,我認為我們就真的有機會將彼此的關係改善。

同時,當我們看到他人真的是處於一種無力的狀態,沒有自主的能力與自由時,我們會開始變得更關心他們的福祉,而不至於耽溺於當下暫時的不快。因此,要更關心他人的福祉其實很簡單,它一點都不困難,只要能看到這個正在發怒的人的無力感,看到他其實是受到 其他力量的控制。若是這個人有自由的意志,是在對自身有完全的控制能力下,而做出傷害我們的事情的話,我們或許可以責備他;但是,事實上並非如此。

我們若能看透這點,我們便能夠對他人的福祉愈來愈關心。因此,非常重要的是,我們應該要試著花大量的精力來這麼看事情、看待我們的人際關係,同時非常重要的是,在這麼做時,我們也要懂得放鬆自己。如果我們能夠放鬆下來,平靜地看到這個人行為背後的原因,它就能夠幫助我們轉化我們的反應。

悲心的培養是有階段次第的

總之,悲心是我們為了要解脫眾生免于痛苦所生起的一念心。它同時是隨時準備好,等著要帶給眾生更多快樂的心,令眾生得以受用更多更深刻的快樂。我們可以階段性地來培養這樣的心,讓它能夠愈來愈增盛。首先,我們可以由思維自身的欲求開始,我們都希望免于痛苦、獲得快樂,從這麼一個簡單的確認出發,我們將認知的範圍一步步階段性地擴大。第一步便是認知到我們的父母親友,他們也同樣希望免于痛苦、獲得快樂,這即是他們最基本的欲求。

下一步,我們將所思維的範圍再擴大,認識到我們親朋好友他們的親友也同樣希望免于痛苦、獲得快樂。最終,我們就能夠意識到一切有情眾生都有相同的欲求。藉由這個方式,當我們這樣地去想到眾生時,你的心量就會變得非常的廣大,也就能夠生起強烈的心願,希望解除眾生的痛苦,帶給眾生他們能夠受用的快樂。

依照當下的每一個情境,培養隨時準備好要助人的意願

當我們想到佛法中教導我們要去利益一切眾生時,可能會把自己的標準設得太高。我不覺得你有可能有這麼一刻,你可以自己告訴自己說:「我已經圓滿了一切眾生的利益」。所謂的「要去利益一切眾生」的意思,指的比較是要去面對、處理在你眼前正發生的苦樂情境,以及當下所涉及到的人與事。

因此,我覺得,若是你能夠以一顆開闊的心,隨時準備好來幫助眾生減輕他們的痛苦;或者是以一顆歡喜心,隨時準備好來幫助眾生增長他們的快樂,這即是圓滿一切眾生之利益的真正意義。

基本上,我們是依照當下的每一個情境,進一步培養隨時準備好要助人的意願,進一步開展希望眾生當下離苦得樂的心。不論遇到的情境是苦、是樂,我認為這是所謂的「圓滿一切眾生的利益」的真正意思,而不是說我們要在同一時間內,圓滿每一個眾生的利益。因此之故,悲心永不停止運行。

真正的悲心總是在運行,總是處於一種隨時準備好的狀態

真正的悲心總是在運行,總是處於一種隨時準備好的狀態。我們通常認為的悲心是時有時無;可能在看見一個人在極度的痛苦下,我們生起了悲心,然後做了一些事情。當時過境遷後,我們的悲心也就隱匿不見了。真正的悲心並不是這樣。

當然了,悲心它並不是一個具有形體的東西,但是我真覺得可以這麼說:悲心是總是在運行,總是隨時準備好採取行動。因此,不論我們眼前或是內心當下的情境是苦是樂,悲心它一直都在。若是在任何時刻,我們都能夠保有這種永遠運行、永遠活躍的悲心的話,這才是真悲心。

心的真正本質,簡單到令人無法相信的地步

那麼再來提到心的本質。對於心的真正本質,我實在不知道說些什麼,因為它就在那兒。(眾笑)

通常我們會把心的真正本質想得很高深。雖然我對這方面沒有做太多的修持,但就我個人的經驗來談,我應該可以這麼說,最終我們會回歸到那個一開始讓我們感到無聊的狀態,然後發現原來這個就是它。

我們通常一開始會這麼想,我們現在所擁有的,太過於簡單、太過於平常,心的真正本質必定是很特別、很深奧,比我們現在有的還美好。我們現在有的並不能真正滿足我們的欲望,因為它對我們沒有太大的吸引力。但是當你努力地去實修後,我認為最終你會發現,所謂的認出心的真正本質,意思就是回到你的那個初始的既無聊又不吸引人,既不高深也不新奇的心理狀態,同時能夠真正地認出——它,就是你一直在尋找的。

認出心的真正本質,在某個程度上來說,並非是獲得一件什麼新的東西,而是認出那個你舊有的、一直跟著你的,並且認識到除此之外,別無其他。因此,它不像是獲得新的物件般地。或許我們已經有了一個舊款的iPhone,然後期待著下一款型號出來;之前是iPhone3,現在是iPhone4,我們都在滿心期待著iPhone5的出現。

但是我認為,對於心的真正本質的修持,就像是認出我們現有iPhone的功能,感恩我們已經有的,不止如此,並且要學習如何使用我們已有的iPhone。在有些情況下,我們沒有好好花時間去學習使用我們已有的iPhone,並且因為我們不知道如何使用它,而認為我們現有的iPhone無趣、不具吸引力,然後等著iPhone的下一款產品,想著若是能得到新的iPhone就更好了。對於心的真正本質,如果我們也是採取類似的態度,心想它必定是新鮮的、高深的,必定是比現在已有的還更美好,那麼這也許是個錯誤。

當提到心的真正本質時,其中「本質」指的是心的實際狀態、實際情況,而我們就僅僅需要認出這個實際的情形。有時我們很難去瞭解,為什麼我們還是無法認出自心的真正本質呢?是因為它太深奧、太困難了,還是它太簡單、太容易了呢?過去的禪修大師們曾經說過,我們之無法認出自心的真正本質,不是因為它太高深了,而是它太簡單了,簡單到令人無法相信的地步。

心的真正本質就僅僅是我們當下本來的狀態,它是我們無所造作的自然狀態。我們太習慣於將概念強加於事物之上的造作生活,以至於回歸到我們自身的本來狀態變得很困難。比如說人類具有笑的能力,我認為這是人類在動物界獨有的能力,其他的動物可能會嗚咽、會哭嚎,但卻無法真正地笑。雖然這是我們人類自然而有的能力,但是若是我們強迫自己去笑,反而無法做到。比如說在照團體照時‧‧‧‧‧‧

(法王以英文開示)人家經常說我很嚴肅。你們覺得我很嚴肅嗎?(大眾笑)

(法王以英文開示)在照團體照時,大家要求我笑,但是在當下,我實在無法應觀眾要求而笑,因為我並不是一個經常笑的人。

(法王以英文開示)我不覺得自己嚴肅,我可能只是不那麼習慣於笑罷了,好嗎? (眾笑)

給自己時間做自己,它真的很基本、也很重要

我們每個人的生活都很繁忙,有許多的事情要做,因此,我們必須分配時間去做不同的事情、去扮演各種的角色。例如給自己時間去扮演醫生的角色,給自己時間去幫助他人等等。但是,我們經常忘了給自己時間去做自己,而這即是禪修。禪修,就僅是給自己時間去「做自己」,除此之外﹐別無 其他。它沒有什麼特別的,就是允許自己放鬆,然後做本然的自己,不去想過去已經發生的事情,也不去擔憂未來會發生的事情。你所要做的 ,只是單純地放鬆,然後安住於自身的本然狀態,讓自己有這樣的一個機會。

當你給自己這樣的機會時,你會發現,當下所經驗的狀態,同樣遍及於你生活中的其他部份。也就是說,當你在做其他活動時,即使每天的生活都很忙碌,但你並不會失去你的真正本質。

有時,我們日常生活是如此地忙碌,以至於一整天都在忙不同的事情,完全被眼前的忙碌與工作捆綁住;到了晚上睡覺前,去回想一天所做的事情,卻想不起來究竟做了些什麼。只知道自己是做了些事,但是想不起來究竟是什麼事。原因在於當我們一頭栽進忙碌之中時,我們的心只是在追逐外在的事物,而失去了對我們本來面目的珍視。心失去了對自身的正念與覺知,而只專注於追逐外在的事物。就這樣,我們把自己迷失在各種的活動當中。因此,我認為,給自己時間做自己,它真的很基本、也很重要。

把自己究竟是誰完全看得一清二楚,這才叫做認出了心的真正本質

在美國,我們特別強調自我感(identity)的重要性。自我感對我們很重要,而且我們通常將它依附在我們所做的工作上面。比如說,如果我們的職業是醫生的話,當有人問我們:「你是誰?」我們的回答便是:「我是醫生。」因此,我們有一種強烈地依附於職業上的自我感。

然而,這個自我感是立足於外在世界之上,也就是對於外在世界的關注形成了這個自我感的基礎。當過於執著於外在的世界時,嚴峻的困難就有可能產生。例如說,我們失去了工作,可能我們失去了一份符合我們專業訓練的工作,而讓我們想要奪取自己的生命等。這彰顯出我們必須將注意力轉向內在的重要性與必需性,並且要能夠發展出以我們內在真正的面目為基礎的自我感,而不是一個建立於我們外在作為的自我感。

因此,說到心的真正本質時,它並非是一件我們從某個傳承、或是宗教所獲得的東西,也不是我們必須從上師那裡、或是必須到某個聖地去尋找的東西;它 涉及的是:無論我們本來的面目為何,我們要如何去認出我們究竟是誰。

當我們對自己究竟是誰完全看得一清二楚、明明白白時,並且能夠以完全圓滿的方式認出它而珍視它時,我認為這才叫做認出了心的真正本質。這個時候,我們也才能把它做為自身的實相。

各位坐在這裡聽我講到現在已經是過了九點鐘了,似乎我不應該繼續再說下去。若你有簡單的問題要問,我可以回答;若是問題太難,我可以說我們的時間到了(眾笑)。

也許可以讓各位問五個問題。

【問題與回答】

【問題一】在我們修行的經驗追趕上我們所研讀的知識之前,這兩者的程度可能有所不同。在這種情況下,對於智性上的瞭解與修行上的經驗,我們如何能縮短它們之間的距離?

【答】(法王以英文回答)簡單的回答是:「我不知道。」(眾笑)

(法王以英文回答)如果我是一般人,我大可理直氣壯地說:「我不知道。」但是,由於我是噶瑪巴,我只好這麼說:「我知道答案。但我不想講!」(眾笑)

(法王以英文回答) 跟大家開玩笑的。

試著讓我們的修持經驗去吻合我們智性上的瞭解,這是我們都會遇到的困難。我覺得最重要的是要去認識到,修持是關於如何連繫到我們目前的情況與其實相,因此不宜讓太多造作出的思維概念在當中形成阻隔。

若是我們讓過多的思維概念介入當下的情境的話,便會導致我們傳統上所說的,「(所修之)法」與「(修法之)人」分開來了。我們需要達到的是「法」與「人」合一,而非中間有所隔閡。由於人的修持經驗有不同的階段,因此修行也就有不同的次第。若是我們每個人的經驗都一致,那麼所有的法就都會是最高深的大法了。事實上,法不需要獲得證悟,人才需要獲得證悟。因此,我們現階段的修持必須符合我們當下的經驗,這是非常重要的。

當然了,從「聞」、「思」的觀點而言,我們去研讀不同的哲學論述如空性、法門與十地等,這是件好事。但是,我們同時心裡要清楚,這是在研究學問,要將哲理視為是哲理,它在我們對知識的理解上有它一定的地位。我們可以去研究空性的見地,但若我們的經驗尚未到達那個程度,我們也要有自知之明。

若是我們沒有這種辨識的能力的話,就會有墮入傲慢的危險。例如有些人在聽聞了一些關於大圓滿的法教後,雖然修行的經驗尚未達到那個程度,卻自以為是個大圓滿的人了——完美無缺的一個人了,連說話的語調、身體的架勢都很不一樣。事實上,若是在修行的經驗還跟不上那個程度,但又自以為是的話,這真是一件很危險的事,因為就會陷在迷惑的傲慢當中而不自知。

【問題二】您之前以月亮來象徵與眾生之間的連繫。不知您個人是否能持續地覺知到我們之間的連繫? 或者這只是您的一個祈願而已?再者,就個人而言,我的覺知力時有時無。若是您的能夠一直覺知到與眾生間的連繫,那麼是否意味著:我只要讓自己處於具有覺知的狀態中,就可以跟您連繫上?

【答】我可沒有聲稱自己能夠持續地覺知到所有與一切眾生之間的連繫。

(法王以英文回答)這不像是打電話一樣。(法王比出打電話的動作,並且搖搖頭露出一副無奈的表情)(眾笑)

我並沒有聲稱自己能夠每分每秒直接地覺知到我所有的連繫,像是某人可以如同打電話一樣地通過心電感應而連繫上我。或許當某個人在念著我的時候,的確會影響到我的感覺,但我可能沒有覺察到這種情況。

你的問題比較像是將連繫與關係視為是一項能夠發生的行為,但是我之前舉月亮等象徵,比較是用來指稱眾生之間和我們之間的已經存在的一種自然的關係。

就我與眾生的連繫而言,我並不總能直接地覺知這些連繫。有時,這些連繫奇怪地令人無法理解。例如有些人從未見過我,甚至也從未看過西藏的僧人,但卻跑來告訴我,看見我出現在他們的夢境當中。像這樣的連繫就很奇怪,我也無法完全瞭解這樣的現象。

我想要指出的與我之前所談到的,是這種愛與慈悲的自然關係,以及我一直以來所抱持的一個祈願:希望我與眾生之間的這種愛與慈悲的關係,並不只是如曇花一現般地短暫,而是能夠生生世世長久地延續下去。

但是,我並非試著在暗示我具有什麼樣的神通力,而是要指出這樣的一種穩定、誠摯、隨時準備好蓄勢待發的慈愛與悲心。

【問題三】什麼是直接能夠消融自他的差異與分別的禪修方法?

【答】從某個角度而言,我們可以說他人與我們是分開的個體;但是就如我之前所提到的,在更基本的層次上而言,我們都同樣地希望快樂,也同樣地希望免於痛苦。這真的是令我們之間平等、令自他平等的基本的實相。我認為,這是我們必須要好好思維並且牢牢記住的基本實相。會讓我們脫離現實的,是類似於下列的扭曲想法:他人並不想要和我一樣快樂,或是他人並不會和我一樣有同樣的欲求。

針對你的問題,我的回答便是禪修自他的平等觀。

【問題四】您之前有提到無法一直同時地去利益到一切的眾生,但是在菩薩戒中有這樣的發願,這不是會讓領受菩薩戒變得不切實際了嗎?是否真有那麼一天,所有的眾生都能獲得解脫?

【答】事實上,眾生的數量無窮無盡,也不會真有眾生無餘的那麼一天。但是從另一方面來看,菩薩的祈願也就無窮無盡,也是不會到竭止的一天。

因此,菩薩絕對不會有說這樣的話的時候:「拜拜!世界終結了,眾生不再需要任何幫助了,我可以走了。」菩薩的願不但無止境,甚至不會去畏懼眾生無窮無盡的這個事實,不會因此而感到氣餒,反倒讓他們的願心更增盛,為了利益他人而更加的精進於修持菩薩行。這其實是件好事。若是眾生被度完了,那便意味著菩薩‧‧‧‧‧‧

(法王以英文回答) 失業了。(眾笑)

那並非是件好事。因此,眾生沒有度完的一天,這不一定就是一個糟糕的情況。這裡的重點是說,我們怎樣來精進修行、怎樣地想要圓滿一切眾生的利益。

唉!諷刺的是,看來今晚我向各位說拜拜的時間到了。(眾笑)

【問題五】您是否能傳授我們一個方法,讓我們在處於忙碌的生活當中時,仍然能夠回到當下並且認出我們的真正本質?

【答】嗯!就像是我之前提到的,非常重要的是要記得你基本上是誰,而不要被當下任何所發生的情境震住。通常我們做的事恰恰相反,我們任由情境來將我們制伏。我們是可以讓自己的正念與覺知如同在空中往下觀看一般地來看待我們所處的情境,而不需要完全被情境所制伏,或是被捲入情境當中。在自身與情境之間有那麼一種空間感、間隔感,我認為這是非常重要的。例如,當一個會游泳的人,突然間被丟入一個水池中時,若是沒有保持鎮定,就可能無法發揮既有的游泳技能,驚慌失措地在池中胡亂拍濺,而弄得狼狽不堪。反之,若是這個人當下能放鬆下來,發揮出他的能力,那麼當下的狀況反而會變成莊嚴他的一個情境。

因此,在任何情況下都能抱持某種空間感,是非常地重要。

(法王以英文回答) 結束了。謝謝大家。哈囉!謝謝,謝謝,謝謝大家!

最後,我想要說,今晚非常感激各位花時間來到這裡,我也會為各位的吉祥而祈願。希望在未來我們能一而再、再三地相見!特別是,我希望我能夠一次又一次地回到美國來見到各位,雖然這可能會遭遇到一些困難,但是我將會努力地去嘗試。(大眾熱烈鼓掌)

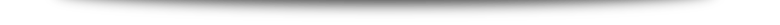

第十六世大寶法王噶瑪巴創建那瀾陀高級佛學院。那瀾陀曾是印度最著名佛學院的校名,噶瑪巴為了要培養下一代僧才和噶舉傳承的延續及弘揚佛法,他對佛學院特別的重視。

第十六世大寶法王噶瑪巴創建那瀾陀高級佛學院。那瀾陀曾是印度最著名佛學院的校名,噶瑪巴為了要培養下一代僧才和噶舉傳承的延續及弘揚佛法,他對佛學院特別的重視。 KSNI起初是由蔣貢康楚仁波切和創古仁波切共同負責,由創古仁波切擔任院長,年輕的堪布確札(Chödrak)擔任助理,為學院打下了基礎。

KSNI起初是由蔣貢康楚仁波切和創古仁波切共同負責,由創古仁波切擔任院長,年輕的堪布確札(Chödrak)擔任助理,為學院打下了基礎。